第一問:核電廠安全嗎?

全世界沒有一個核能專家敢保證核電廠是絕對安全。科學家只以機械的失誤,估計一台機組運轉一年(稱爐年)就可能發生1/17000~1/4300的災變機率,如果加上天災和人為錯誤,則核電災變的風險較高。

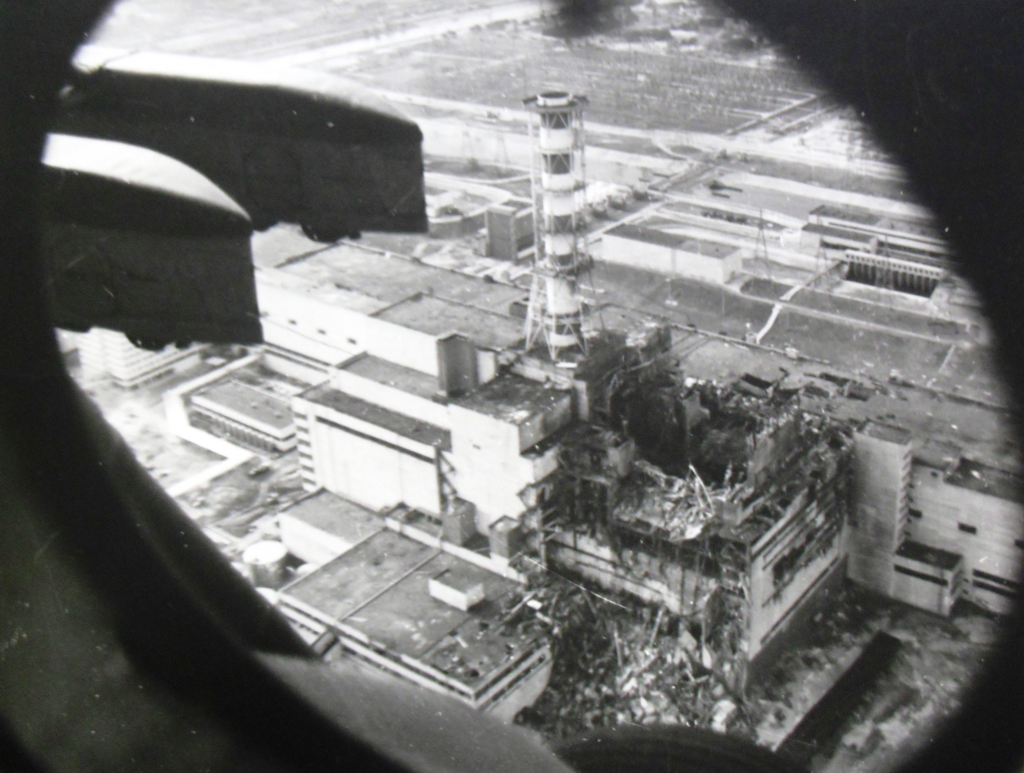

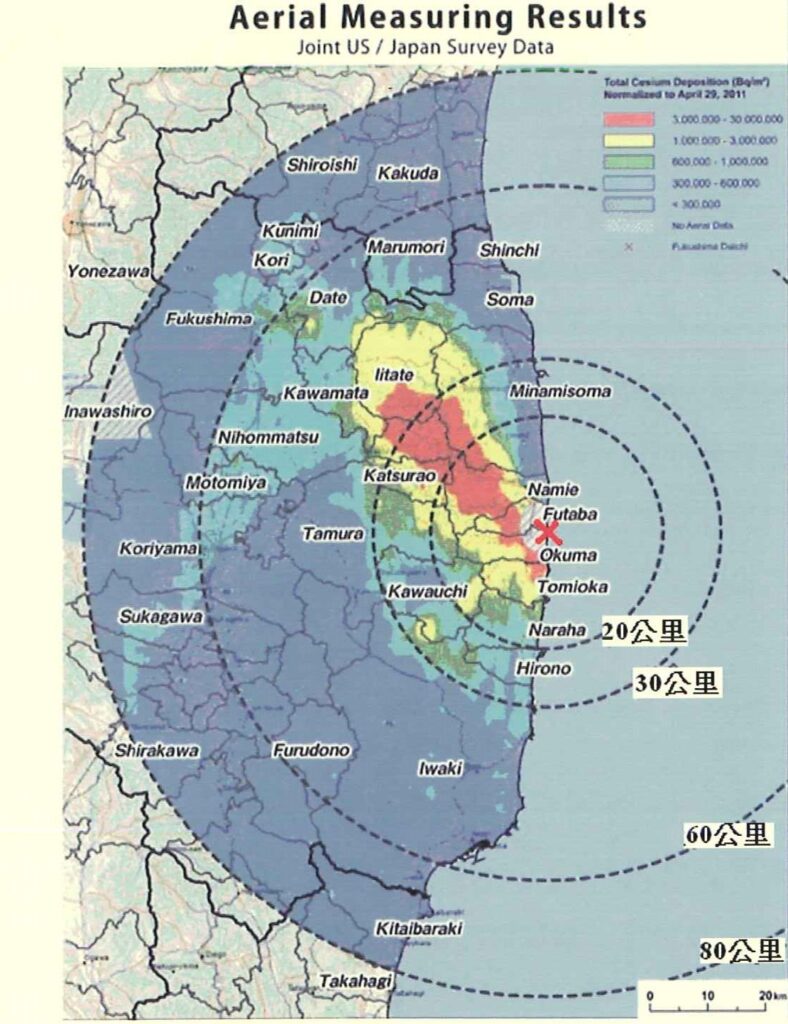

1979年美國賓州三哩島核電事故,造成嬰兒畸型和出生死亡率增加。1986年烏克蘭車諾比核電災變(圖 1),高達台灣面積四倍多的土地受到嚴重污染,九百多萬人受到影響,四十多萬居民被迫離開家園。保守估計,烏克蘭和白俄羅斯分別有7000和12500人死於災變。2011年3月11日日本東北大地震引發日本福島核電廠事故(圖 2),四個機組氫爆,其中三個爐心熔毀;政府要求電廠半徑20公里以內的居民撤離,20至30公里的居民留在室內掩蔽。此起事故迫使約16萬人撤離;釋放的輻射量驚人,其中銫-137的外洩量是廣島原子彈爆炸釋放量的169倍。這些事故顯示核災會發生,且其影響廣闊、深遠。

圖片來源:維基百科

第二問:核電廠擋得住地震、海嘯或武力攻擊嗎?

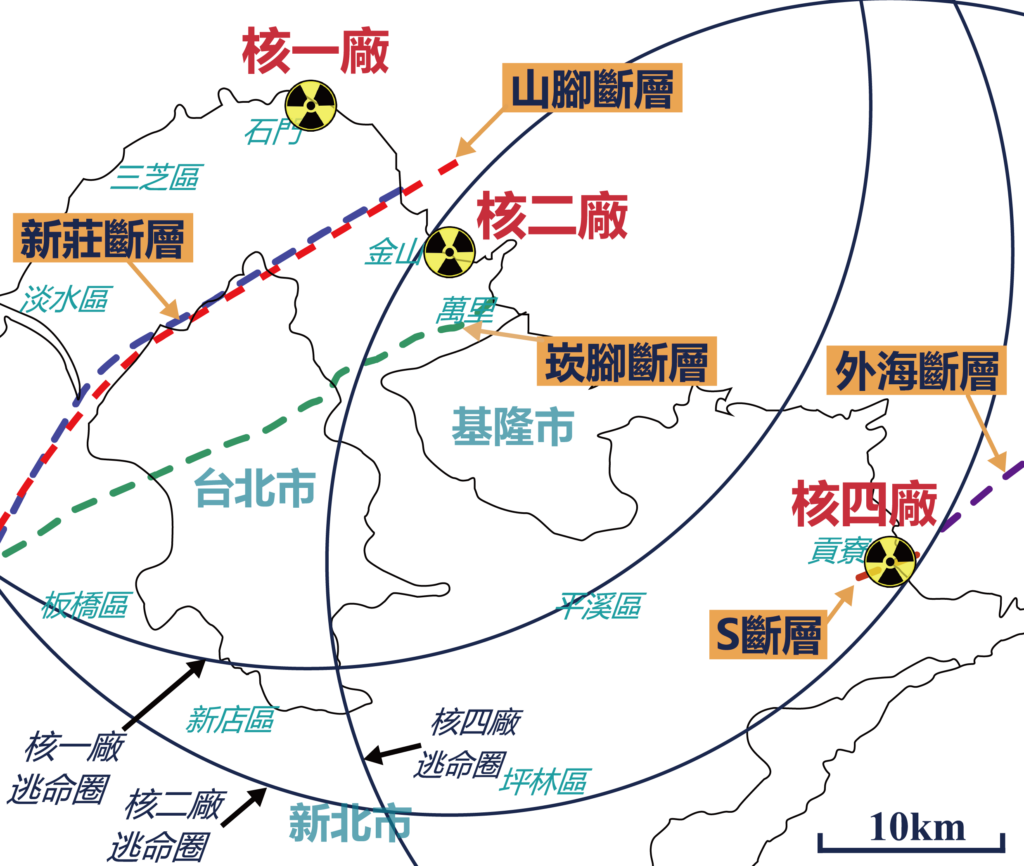

台灣地處環太平洋地震帶,目前核電廠都建在會產生地震的斷層附近(圖 3)。核一、核二廠距離山腳斷層僅7公里與5公里;核四廠區下方則有S斷層,外海也有斷層存在;恆春斷層距離核三廠核島區僅1.1公里。原本核一的防震以0.3g(g為重力加速度)橫向加速度值設計,核二、核三及核四以0.4g設計。日本311地震後台灣重估核電廠安全停機耐震值:核二為1.27g、核三為1.38g。2024年4月3日花蓮地震震央附近最大加速度值為1.52g。地震震央如果靠近核電廠,誰也保不了安全。

日本福島核災為地震引發海嘯的複合式災害。台灣核電廠同樣緊鄰海邊,但沒有足夠的防海嘯設計。核電廠設施也無法承受炸彈攻擊。核電廠內的放射性物質比一顆原子彈多出十幾萬倍,若因天災或武力攻擊而導致放射物質大量外洩,其後果可能會比原子彈爆炸更為嚴重。

第三問:核能災變緊急疏散做得到嗎?

發生核能災變時,嚴重輻射污染地區的民眾必需緊急疏散。烏克蘭車諾比和日本福島的核電災變,緊急疏散區分別為方圓30公里和20公里,但實際汙染範圍更大(圖4)。台灣如果發生類似災變,要在有效時間內完成緊急疏散幾乎是不可能。依照美國規定的32公里逃命圈(圖 3),核一和核二緊鄰人口高達六百九十萬的大台北地區(台北、新北、基隆);此地區平時交通就相當擁擠,遇到緊急情況,勢必更為混亂而寸步難行。而如何長期或永久安置這麼多災民,在地狹人稠的台灣也是一大難題。此外,輻射物質將會污染全台的食物、飲水和產品。因此,萬一發生重大核災,可能會使台灣社會瓦解、經濟崩潰、人民難以生存。

圖片來源:《戒除核癮》

第四問:核能發電是乾淨能源嗎?

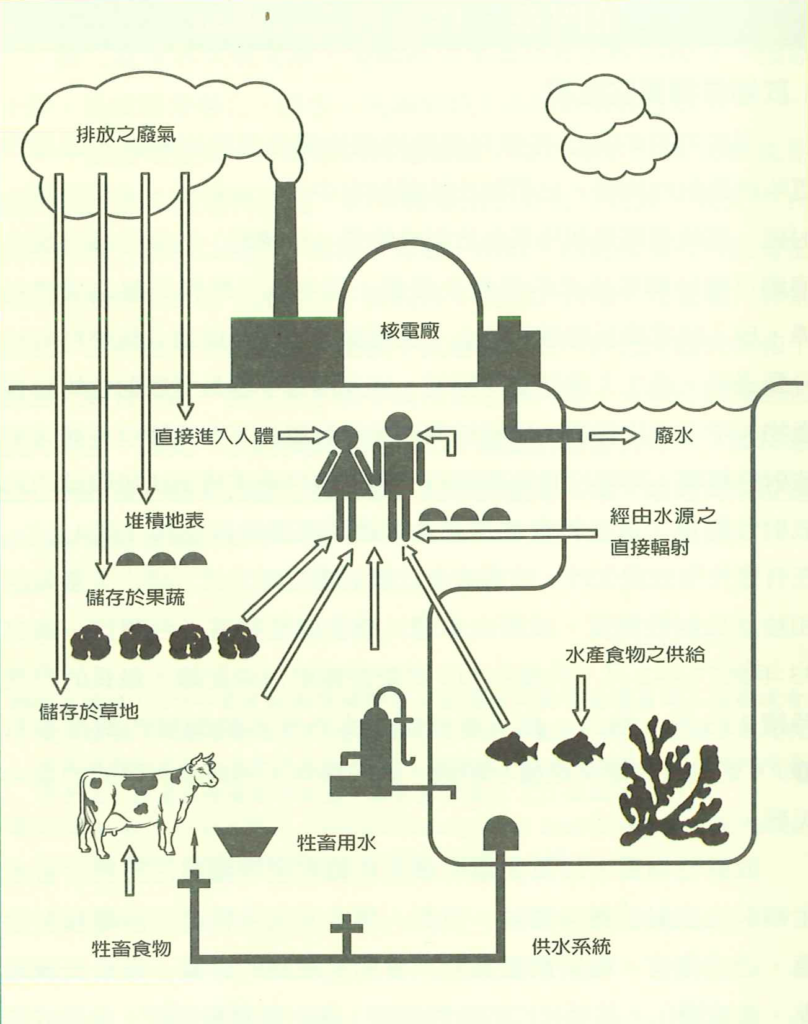

核能發電會產生其他電廠所沒有的「輻射污染」和核廢料,以及比其他電廠更為嚴重的「廢熱污染」(圖5)。醫學專家多認為,輻射對健康的傷害沒有最低劑量,即使再低的輻射,長期接觸也會增加致癌的機率;輻射也和免疫力、生殖力降低,以及流產率、畸型兒增加等有關(圖6)。

核電廠萬一發生重大災變,輻射物質會污染大片土地和眾多民眾,後果非常嚴重。台灣核一、核二、核三3座核電廠曾發生多次空浮、輻射水外洩事件;臨近海域魚變畸形、珊瑚白化、漁源枯竭;核電廠所產生的核廢料如何處理處置,至今束手無策。不要以為輻射看不見,就認為核電乾淨。

日本福島核電廠2011年發生核災後,被輻射物質污染的區域,至今仍不適合居住和耕種,且被污染的水不斷產生。該廠自2023年開始長期排放輻射廢水到太平洋,引發漁民和周遭民眾的抗議。

第五問:核廢料可以妥善處理嗎?

核廢料分為低放射性和高放射性(用過核子燃料)兩類。低放射性廢棄物需監管300年,高放射性者則需數十萬年。台電將低放射性廢棄物減容固化後封存於鋼桶中,以前送往蘭嶼暫存,現在則堆置在電廠內(圖7)。許多國外掩埋場發生核種外洩,蘭嶼的核廢料桶也出現銹蝕問題。目前,全球核能先進國家均無永久處置高放射性核廢料的場所,台灣的高放射性核廢料仍存放在核電廠水池內。核廢料已成為後代子孫長久的負擔,違背「永續發展」理念,影響世代和族群間的公平正義。核能發電真的是遺害千萬年!

圖片來源: 台電「蘭嶼貯存場規劃報告」

第六問:沒有核電廠就會缺電嗎?

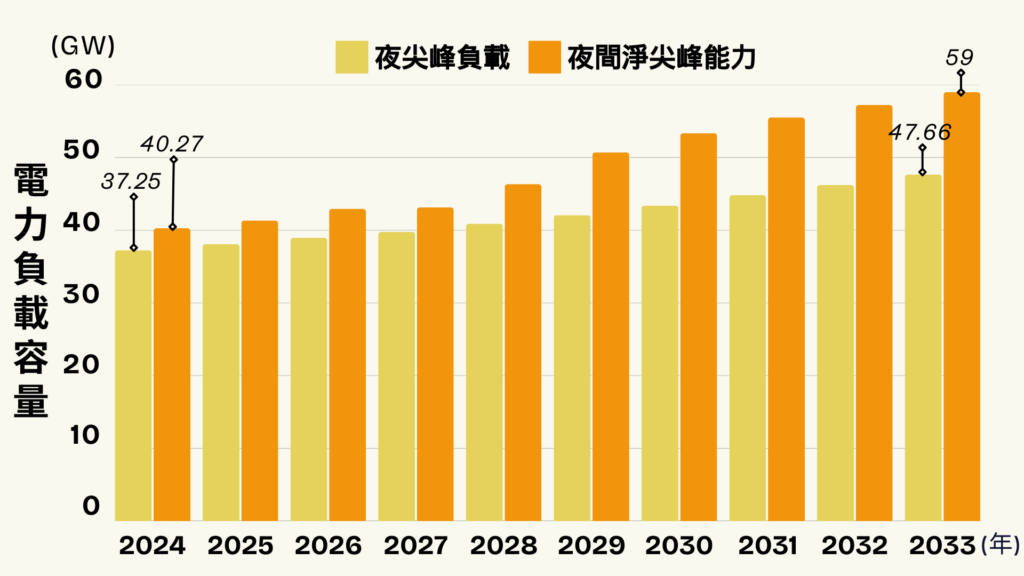

根據經濟部資料(圖8)台灣在2025年5月中旬停止核能發電後,未來電力供給無虞。

專家研究顯示,相同的投資,提升能源效率與節約能源所產生的電力是興建核電廠的7倍;若再改善產業結構,必可省下更多電力。增加天然氣發電取代燃煤,積極開發太陽能、風能、地熱、生質能等再生能源,既可取代核電,且更為安全、乾淨、便宜。民間興建電力設施的意願很高,電力供應不虞匱乏,根本不必再浪費經費去延役或重啟老舊核電廠,或興建新核電廠。此外,環境基本法規定政府應逐步達成「非核家園」目標,因此若繼續發展核電,將會違反法律規定。若不幸發生重大核災,全民將付出慘痛的代價。

有人以能源安全為理由,認為核電才能因應外敵的封鎖,事實上核燃料也是進口能源。建立本土的、多元的、分散的再生能源系統,才能真正確保台灣的能源自主和能源安全。目前全世界將近二百個國家中,使用核電的只有卅多個。許多經濟發展程度與台灣相當或更佳者並未使用核電,如德國、奧地利、新加坡、以色列等。也就是說,全世界絕大部分國家沒有核電,台灣要成為「非核家園」並非特例。

資料來源:《經濟部112年度全國電力資源供需報告》

第七問:核電是綠電嗎?

由超過400家全球企業(台灣會員有台積電TSMC、台達電Delta Electronics等)參與的全球氣候與再生能源倡議組織RE100(圖9)認為,核能並不是再生能源,所以不是綠電。核電使用的放射性燃料來自蘊藏量有限的鈾礦,並不是可以永續再生的能源,並會產生萬年毒物,以及可能發生重大災變。再生能源是太陽能、風能、生質能、地熱、水力、海洋能源等。歐盟只是把核電與天然氣納入永續分類標準的過渡性能源,並沒有承認核能就是綠能。根據歐盟官網說明,核電廠必須符合安全和環保規定,備妥核廢料處置設施,才能納入永續分類標準。

圖片來源:RE100 Taiwan

第八問:核電是解決氣候變遷的萬靈丹嗎?

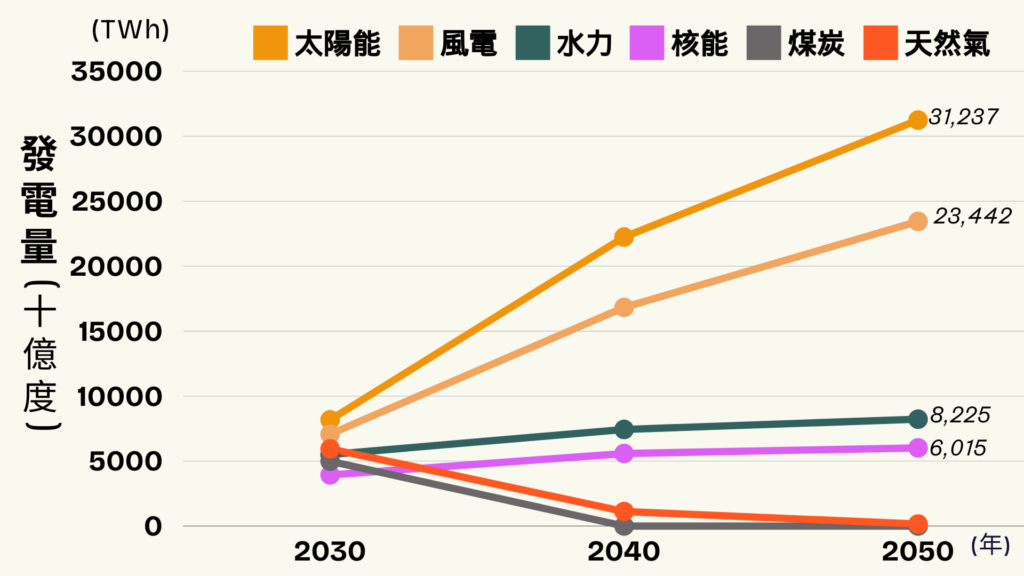

削減二氧化碳排放以減緩地球溫室效應是當前全球最重要的環境課題。根據IEA(國際能源總署)預估,2050年全球發電量的89%來自再生能源,並非核能發電(只佔8%)(圖10)。核能發電本身雖較火力發電的二氧化碳排放量少,但從鈾礦的開採、燃料的提煉和運送、電廠的興建與運轉,到核廢料的處理和處置,整體排放量也相當多;況且鈾礦的貯藏量有限,如大量使用,很快就會用完。要減少二氧化碳排放,應從提升能源效率、節約能源、使用乾淨且低碳的再生能源等方面著手。

第28屆聯合國氣候變遷綱要公約締約國大會各國同意有關能源轉型的方案為:2030年時,全球再生能源發電容量成長為2022年的3倍、能源效率年改善率提升為2倍。核能作為氣候變遷的解決方案並無共識;因為發展核電根本無法解決問題,反而會因造價昂貴、興建費時而排擠再生能源發展和遲滯減碳工作,並帶來核子事故、核廢料處理、核武擴散等更為嚴重的問題。

資料來源:IEA, 2023, 《Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach》

第九問:核能發電便宜嗎?

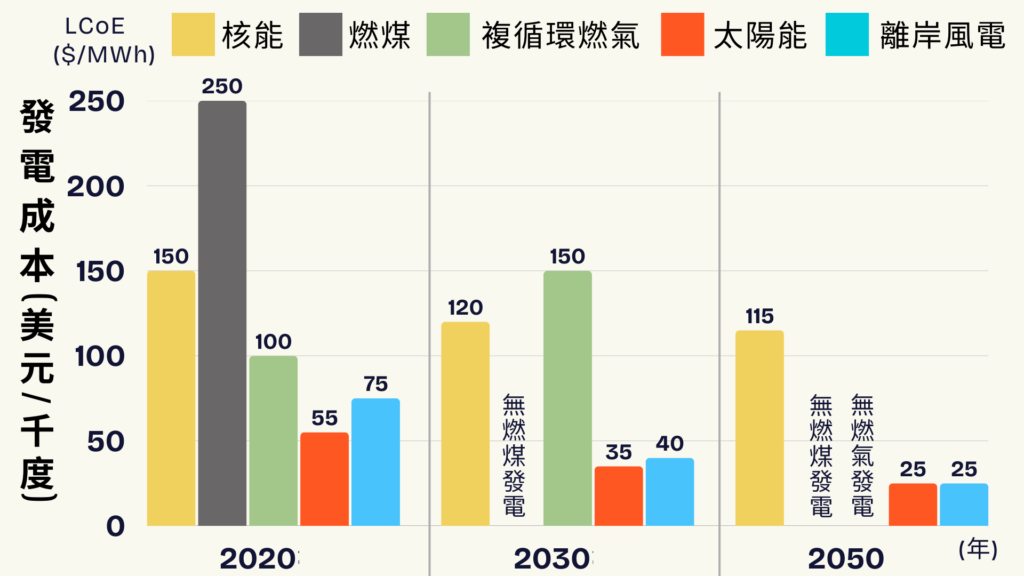

由於核能發電成本比火力發電(特別是天然氣複循環發電)昂貴,核能先進國家核電發展遲緩,許多核電計劃被撤銷,許多核電廠提早關廠。世界銀行和亞洲開發銀行也都認為核電不經濟,不願融資給核電廠。保險公司也不願為核電承保。根據IEA估算,歐盟各國的再生能源發電成本都比核電便宜,且越來越便宜(圖11)!

台灣的核電技術和燃料都仰賴外國,成本自然比核能先進國家高,若採用他們的核能安全管制與輻射防護標準,成本必然更高;再加上愈來愈昂貴的核廢料處理及電廠除役費用,核電必定遠比其他發電昂貴得多。

近年來擁核者不斷聲稱小型核反應器(SMR)和新型核電技術能降低成本解決核廢料問題,然而,從每單位發電量來看,小型核反應器(SMR)的造價比現行核反應器更高,其核廢料也更多;其他所謂新型核電技術都尚在研發階段。因此,它們並非擁核者說的便宜可行。

資料來源:IEA, 2021, 《Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector》

第十問:如果你支持非核家園,你可以做什麼?

環境基本法第23條規定:政府應訂定計畫逐步達成「非核家園」目標;做為國家的主人,你可以做什麼?

答:只要你採取行動,你就可以促成非核家園:

(1)寫信或打電話給總統、行政院長、經濟部長、你選區的行政首長和民意代表,表達你反核的意見。

(2)寫信、打電話或拜訪你選區的立委,請他們支持反核的法案,否決發展核電的法案、計畫和預算。

(3)贊助反核團體,參加反核活動,或加入反核團體。

(4)向親友宣揚反核理念,提供反核資訊,邀請參加反核活動。

(5)選舉時,支持贊成環保和反核的候選人。

(6)舉辦核能政策公民投票時,投票反對發展核能。

(7)發起或支持罷免擁核的民選行政首長和民意代表。

(8)在日常生活和工作場合採取節約能源的措施,降低電力消費。 (9)投書報章或使用網際網路等數位媒介表達你反核的意見。